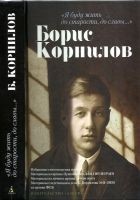

«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнил - страница 25

я рассказать, ни крошки не тая,о нашем и забавном и недолгом

знакомстве,

Анна Павловна моя.

И ты прочтешь.

Воздашь стихотворенью

ты должное…

Воспоминаний рой…

Ты помнишь?

Мы сидели под сиренью, —

конечно же, вечернею порой.

(Так вспоминать теперь никто не может:

у критики характер очень крут…

— Пошлятина, — мне скажут,

уничтожат

и в порошок немедленно сотрут.)

Но продолжаю.

Это было летом

(прекрасное оно со всех сторон),

я, будучи шпаной и пистолетом,

воображал, что в жизни умудрен.

И модные высвистывал я вальсы

с двенадцати примерно до шести:

«Где вы теперь?

Кто вам целует пальцы?»

И разные:

«Прости меня, прости…»

Действительно — где ты теперь, Анюта,

разгуливаешь, по ночам скорбя?

Вот у меня ни скорби, ни уюта,

я не жалею самого себя.

А может быть,

ты выскочила замуж,

спокойствие и счастье обрела,

и девять месяцев прошло,

а там уж

и первенец —

обычные дела.

Я скоро в гости, милая, приеду,

такой, как раньше, —

с гонором, плохой,

ты обязательно зови меня к обеду

и угости ватрушкой и ухой.

Я сына на колене покачаю

(ты только не забудь и позови)…

Потом, вкусив малины,

с медом чаю,

поговорю о «странностях любви».

1932

Семейный совет

Ночь, покрытая ярким лаком,

смотрит в горницу сквозь окно.

Там сидят мужики по лавкам —

все наряженные в сукно.

Самый старый, как стерва зол он,

горем в красном углу прижат —

руки, вымытые бензолом,

на коленях его лежат.

Ноги высохшие, как бревна,

лик от ужаса полосат,

и скоромное масло ровно

застывает на волосах.

А иконы темны, как уголь,

как прекрасная плоть земли,

и, усаженный в красный угол,

как икона, глава семьи.

И безмолвие дышит: нешто

все пропало? Скажи, судья…

И глядят на тебя с надеждой

сыновья и твои зятья.

Но от шороха иль от стука

все семейство встает твое,

и трепещется у приступка

в струнку замершее бабье.

И лампады большая плошка

закачается на цепях —

о ли ветер стучит в окошко,

то ли страх на твоих зубах.

И заросший, косой как заяц, твой

неприятный летает глаз:

— Пропадает мое хозяйство,

будь ты проклят, рабочий класс!

Только выйдем — и мы противу —

бить под душу и под ребро,

не достанется коллективу

нажитое мое добро.

Чтобы видел поганый ворог,

что копейка моя дорога,

чтобы мозга протухший творог

вылезал из башки врага…

И лица голубая опухоль

опадает и мякнет вмиг,

и кулак тяжелее обуха

бьет без промаха напрямик.

Младший сын вопрошает: «Тятя!»

Остальные молчат — сычи.

Подловить бы, сыскать бы татя,

что крадется к тебе в ночи.

Половицы трещат и гнутся —

поднимается старший сын:

— Перебьем, передавим гнуса,

перед Богом заслужим сим.

Так проходят минуты эти,

виснут руки, полны свинца,

и навытяжку встали дети —

сыновья своего отца.

А отец налетает зверем,

через голову хлещет тьма:

— Все нарушим, сожжем, похерим —

скот, зерно и свои дома.

И навеки пойдем противу —

бить под душу и под ребро, —

не достанется коллективу

нажитое мое добро.

Не поверив ушам и глазу,

с печки бабка идет тоща,

в голос бабы завыли сразу,

задыхаясь и вереща.

Не закончена действом этим

повесть правильная моя,

самый старый отходит к детям —

дальше слово имею я.

Это наших ребят калеча,

труп завертывают в тряпье,

это рухнет на наши плечи

толщиною в кулак дубье.

И тогда, поджимая губы,

коренасты и широки,

поднимаются лесорубы,

землеробы и батраки.

Руки твердые, словно сучья,

камни, пламенная вода

обложили гнездо паучье,

и не вырваться никуда.

А ветра, грохоча и воя,

пролагают громаде след.

Скоро грянет начало боя.

Так идет на совет — Совет.

1932

Убийца

От ногтя до локтя длиною,

непорочна, чиста, свежа,

блещет синяя под луною

сталь отточенного ножа.

А потом одного порядка