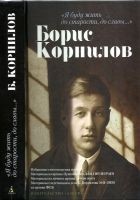

«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнил - страница 33

сказал, прищуря глаз:— В колхозе нашем господа

не числятся у нас.

У нас поля — не небо,

земли большой комок,

заместо бога мне бы

ты лучше бы помог.

Вот понял в этом поле я

(пословица ясна),

что смерть,

а жизнь тем более

мне на миру красна.

Овес у нас — высот каких…

Картошка — ананас…

И весело же все-таки

сосед Иван, у нас.

Вон косят под гармонику,

да что тут говорить,

старуху Парамониху

послали щи варить.

А щи у нас наваристы,

с бараниной, с гусем.

До самой точки — старости —

мы при еде, при всем.

* * *

На воле полночь тихая,

часы идут, тиктикая,

я слушаю хозяина —

он шепчет, как река.

И что его касаемо,

мне жалко старика.

С лица тяжелый, глиняный,

и дожил до седин,

и днем один,

и в ночь один,

и к вечеру один.

Но, впрочем, есть компания,

друзья у старика,

хотя, скажу заранее, —

собой невелика.

Царица мать небесная,

отец небесный царь

да лошадь бессловесная,

бессмысленная тварь.

* * *

Ночь окна занавесила,

но я заснуть не мог,

мне хорошо,

мне весело,

что я не одинок.

Мне поле песню вызвени,

колосья-соловьи,

что в Новгороде,

Сызрани

товарищи мои.

15 ноября 1934

Как от меда у медведя зубы начали болеть

Вас когда-нибудь убаюкивали, мурлыкая?

Песня маленькая,

а забота у ней великая,

на звериных лапках песенка,

с рожками,

с угла на угол ходит вязаными дорожками.

И тепло мне с ней

и забавно до ужаса…

А на улице звезды каменные кружатся…

Петухи стоят,

шеи вытянуты,

пальцы скрючены,

в глаз клевать с малолетства они приучены.

И луна щучьим глазом плывет замороженным,

елка мелко дрожит от холода

телом скореженным,

а над елкою мечется

птица черная,

птица дикая,

только мне хорошо и уютно:

песня трется о щеку, мурлыкая.

* * *

Спи, мальчишка, не реветь —

по садам идет медведь,

меду жирного, густого,

хочет сладкого медведь.

А за банею подряд

ульи круглые стоят,

все на ножках на куриных,

все в соломенных платках,

а кругом, как на перинах,

пчелы спят на васильках.

Спят березы в легких платьях

спят собаки со двора,

пчеловоды на полатях,

и тебе заснуть пора.

Спи, мальчишка, не реветь,

заберет тебя медведь,

он идет на ульи боком,

разевая старый рот,

и в молчании глубоком

прямо горстью мед берет,

прямо лапой, прямо в пасть

он пропихивает сласть.

И, конечно, очень скоро

наедается, ворча.

Лапа толстая у вора

вся намокла до плеча.

Он сосет ее и гложет,

отдувается: капут, —

он полпуда съел, а может,

не полпуда съел, а пуд.

Полежать теперь в истоме

волосатому сластене.

Убежать, пока из Мишки

не наделали колбас,

захватив себе под мышку

толстый улей про запас.

Спит во тьме собака-лодырь,

спят в деревне мужики,

через тын, через колоды

до берлоги, напрямки

он заплюхал, глядя на ночь,

волосатая гора,

Михаил — медведь — Иваныч, —

и ему заснуть пора.

Спи, мальчишка — не реветь —

не ушел еще медведь,

а от меда у медведя

зубы начали болеть.

Боль проникла как проныра,

заходила ходуном,

сразу дернуло,

заныло

в зубе правом коренном.

Засвистело,

затрясло.

щеку набок разнесло.

Обмотал ее рогожей,

потерял медведь покой,

был медведь — медведь пригожий,

а теперь на что похожий —

с перевязанной щекой,

некрасивый, не такой.

Скачут елки хороводом,

ноет пухлая десна,

где-то бросил улей с медом —

не до меду,

не до сна,

не до сладостей медведю,

не до радостей медведю.

* * *

Спи, мальчишка, не реветь,

зубы могут заболеть.

Шел медведь,

стонал медведь,

дятла разыскал медведь.

Это щеголь в птичьем свете,

в красном бархатном берете,

в тонком черном пиджаке,

с червяком в одной руке.

Нос у дятла весь точеный,

лакированный,

кривой,

мыт водою кипяченой,

свежей высушен травой.