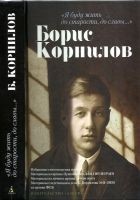

«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнил - страница 51

густому приваркукараваи пшеничного хлеба несут.

Но гуляют, покрытые волчьею шкурой,

за республику нашу

бои впереди.

Молодой Тимофеев

обернется Петлюрой,

атаманом Зеленым,

того и гляди.

Он опять зашумел,

загулял,

заелозил —

атаман…

Украина,

уйди от беды…

И тогда комсомольцы,

винтовки из козел

вынимая,

тяжелые сдвоят ряды.

Мы еще не забыли

пороха запах,

мы еще разбираемся

в наших врагах,

чтобы снова Триполье

не встало на лапах,

на звериных,

лохматых,

медвежьих ногах.

Конец атамана Зеленого

Вот и кончена песня,

нет дороги обману —

на Украине тесно,

и конец атаману.

И от Киева сила,

и от Харькова сила —

погуляли красиво,

атаману — могила.

По лесам да в тумане

ходит, прячется банда,

ходят при атамане

два его адъютанта.

У Максима Подковы

руки, ноги толковы,

сабля звякает бойко,

газыри костяные,

сапоги из опойка,

галифе шерстяные,

на черкеске багровой

серебро — украшенье…

Молодой,

чернобровый;

для девиц — утешенье.

У Максима Удода,

видно, та же порода.

Водки злой на изюме

(чтобы сладко и пьяно)

в общей выпито сумме,

может, пол-океана.

Ходит черною тучей

в коже мягкой, скрипучей.

Улыбнется щербатый

улыбкой кривою,

покачает чубатой

смоляной головою…

По нагану в кармане,

шелк зеленого банта —

ходят при атамане

два его адъютанта.

Атаман пьет неделю,

плачет голосом сучьим —

на спасенье надею

носит в сердце скрипучем.

Но от Харькова — сила,

Травиенко с отрядом,

что совсем некрасиво,

полагаю, что рядом

говорят хлеборобы:

— Будя, отвоевали…

Нет на гадов хворобы,

да и будет едва ли.

Атаман пьет вторую,

говорит: «Я горюю»,

черной щелкает плетью.

Неприятность какая, —

переходит на третью,

адъютантов скликая.

— Вот, Удод и Подкова,

не найду я покоя.

Что придумать такого,

что бы было такое.

Вместе водку глушили,

воевали раз двести,

вместе, голуби, жили,

умирать надо вместе.

Холод смерти почуя,

заявляет Подкова:

— Атаман…

не хочу я

умирать бестолково.

Трое нас настоящих

кровь прольют, а не воду…

Схватим денежный ящик

на тачанку —

и ходу.

Если золота много,

у коней быстры ноги, —

нам открыта дорога,

все четыре дороги…

Слышен голос второго,

молодого Максима:

— Все равно нам хреново:

пуля,

петля,

осина…

Я за то, что Подкова,

лучше нету такого.

Тройка, вся вороная,

гонит, пену роняя.

Пристяжные — как крылья,

кровью грудь налитая,

свищет ярость кобылья,

из ноздрей вылетая.

Коренник запыленный.

Рвется тройка хрипящих, —

убегает Зеленый,

держит денежный ящик.

Где-то ходит в тумане

безголовая банда…

Только при атамане

два его адъютанта.

Тихо шепчет Подкова

Максиму Удоду:

— Что же в этом такого?

Кокнем тихо — и ходу.

Мы проделаем чисто

операцию эту —

на две равные части

мы поделим монету.

А в Париже закутим,

дом из мрамора купим,

дым идет из кармана,

порешим атамана.

И догнала смешная

смерть атамана —

на затылке сплошная

алая рана.

Рухнул, землю царапая,

темной дергая бровью.

Куртка синяя, драповая

грязной крашена кровью.

Умер смертью поганою —

вот погибель плохая!

Пляшут мухи над раною,

веселясь и порхая.

На губах его черных

сохнет белая пенка.

И рабочих из Киева

в бой повел Травиенко.

Вот и кончена песня, —

нет дороги обману, —

и тепло,

и не тесно,

и конец атаману.

1933–1934

Из неоконченного

Воззвание

Ты пришла ко мне, как мама,

волос тонкий, золотой,

на тебя взглянул упрямо