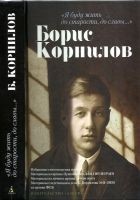

«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнил - страница 71

20/VI

Хотя очень некогда, но просто невозможно не записать главного, т<ак> к<ак> в субботу уезжаю в Семенов. Семенов! Город, который столько мучил и томил меня, город, который видела через стихи Бориса, город, где живет она, Татьяна, уже совершенно переставшая мучить меня. Отчего? Ведь я люблю Бориса?

Как он меня любит, неужели так любит, но как много немыслимо тяжелого вынесла я за последние дни, какие дикие, безобразные сцены, разве так можно?

Эта весна будет помниться по Лебедеву. Сколько хороших часов провела я в его мастерской, в желтой кухне. Лакрима-Кристи. Лебединое озеро. Озерки. Последние — как нереальность. Все это пища для дикого скандала, но, в сущности, безобиднейшие вещи, без тени, без малейшей тени пошлятины.

Все может быть, что Л<ебедев> увлекается мною, я слышала о нем — «юбочник» — я не особенно доверяю его словам и речам, ласковым, хорошим. Черт его знает. Но хочется думать, что все это подлинно.

Он столько наговорил мне обо мне (что иногда думалось о себе) хорошего, что стыдно записывать здесь — чуткость и т. д. Нет, неудобно. Но я не самодовольничаю. Завтра пойду проститься с ним.

Почему-то немного волнуюсь и уверяю себя, что «ничего нет». Да, да, пожалуй, и это лишнее, да, без фальши.

А как хороши его рисунки.

Портрет же остался не окончен. И он очень недоволен им…

Стоит запомнить день с Либединским, — солнце, залив, крышу, барзак. Остальное все, как со стороны Чум<андрина>, так и его, — считаю просто трепотней. С ним можно дружить. Он — коммунист. Но — о, ужас — напостовец…Борька похудел, милый, один ведь любимый, один, один. Болезный мой. Еще весна запомнится по твоему сумасшествию и горю от тебя…

В Семенове писать не придется.

Как-то доедем?

Что-то сосет сердце…

И хорошо, и тревожно, и смутно.

До осени… до осени… до осени…

20 октября 1929 г<ода>. Ленинград

А вот и осень…

Сюда я вкладываю несколько страничек, которые удалось записать в Семенове.

Встреча с этой тетрадью взволновала меня более всего. Нет, дневник вести я буду, и не хочу стыдиться этого.

Писать подробно? Хворала. Очень тяжело, вылежала 5 недель. Болезнь связала нас с Борисом. Теперь навсегда, наверно.

10 ноября 1929 года

Ну… прямо не знаю, с чего начать… Событий так много. Университет. Когда поступала, то думала: вот начинается та самая самоотверженная работа, о которой все время думалось. Но надо сказать, что ничего еще такого не начиналось из-за всяких причин (кстати, надо сегодня расписание в порядок привести).

Завтра понедельник, с которого я хочу начать работу как следует. Расхлябанности надо положить конец. Комсомольская работа. Тоже ни фига пока не двинулось. Но в этом, конечно, стыдно сознаться, но я чувствую возрождение энтузиазма и желания плотно включиться в стройку. Обывательщина плотно обволокла меня. Всякие уверения и сведения, получаемые мною от Леб<едева>, Ахматовой и др. все-таки действовали на меня. А во мне много элементов чеховской «Душечки»… да, да, я говорю это, ничуть не кокетничая. Это я тщательно скрываю…

Но это пакость, которой названья нет. И — довольно.

Но ведь есть же доля правоты в их словах? Да, есть. Но только доля. (Компромисс.)

Жизнь тяжела, тревожна и радостна.

Пятилетка — и почти голод. Коллективизация — и расправа с хлебозаготовителями. Но последнее объяснимо. Надо читать газеты. Надо не поддаваться стонам Ахматовой и пр. Надо работать и писать о работе, трудностях и радостях нашей стройки. Нет, это то, что и раньше во мне было и лишь заглохло под тиной обывательщины. Быть может, это был кризис… Теперь такого не будет… Но закрывать глаза на прорехи — нельзя. Надо ко всему прислушиваться.

Быть может, я вернусь в ЛАПП…

Вернусь не потому, чтобы писать в известных границах, нет, работать я буду по-старому, ведь я и не была враждебна ни тематике, рекомендуемой ЛАПП’ом, только этот зажим и узость, — они угнетали меня. Да, и примкну к «Раб<очей Окраине», меня пугают, что там дураки, неучи и т. д. Ну, и что ж, все же они лучше Гитовичей, Левоневских, Фишей — людей беспочвенных и, по-моему, пустоватых.

Итак, с понедельника — новая жизнь, и не ренегатствоватъ. (Это — о, как я хочу, чтобы это не звучало иронией!)

А ехидное нашептывает мне: «Душечка! Да ведь все же это Ю-ри-й!» Нет, нет, нет!

Ну, что же, конечно, влияние Юрия несомненно, т<о> е<сть> то влияние, которого я давно желала. Быть может, я идеализирую Юрия, но он представляется мне, ну, что ли, идеалом коммуниста, хотя это «сильно сказано». Мерка и принципы моего подхода к людям невыяснены для меня самой. Вернее, я думаю, что нельзя подходить к людям с одинаковой меркой… А принципы? Тоже разные? (Господи! Познай самого себя.) От спокойных разъяснений Юрия («ведь реконструктивный период»!?), даже от его присутствия я находила не находившиеся объяснения, чувствовала, в чем обывательщина. Юрий как-то сказал — «скептик!». А скепсис мой больше, чем он думает. Я даже к словам Юрия о себе, как о коммунисте, о человеке, о своих поступках и т. д., отношусь с крупицей скепсиса — похожего на фразу: «Рассказывай! Будто бы уж ты и вправду такой…» Это нехорошая черта. Надо верить людям, т<о> е<сть> надо уметь верить.

А к другим словам Юрия я отношусь… гм, гм, неужели тоже скептически? А между тем они заслуживают более недоверчивого отношения. Но почему же, почему, почему не поверить им просто и радостно? «Ага, — говорит ехидное, — тебе хочется верить словам, этим другим словам и поступкам Юрия, потому что они тебе приятны, льстят тебе. Здесь-то и вся разгадка, мисс! Те слова неприятны тебе, а эти приятны».